ワークライフバランスの考え方

社会の少子高齢化に伴い、育児や介護との両立など働き方のニーズが多様化する中で、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を整備し、生産性を向上させワークライフバランスを実現することが企業としての重要な課題となっています。当社は、次に紹介するさまざまな施策によりワークライフバランスの実現を図っています。

・適切な労働時間の管理や休暇の取得を促進するために、労使委員会を毎月開催し、各職場における業務負担の適正化について議論しています。委員会では毎月の長時間労働の状況を把握し、各職場における業務負担の適正化やリフレッシュ休暇・年次有給休暇等の取得状況について、所属長を含めて議論しています。さらに、定時退社強化デーの設定や、健康管理の観点から労働時間を適正に把握するために労働時間を管理し、労働基準の遵守を徹底しています。

・2024年は年次有給休暇の取得目標を平均17日と掲げ、計画的な取得を定期的にフォローアップすることで19.5日(一般社員の平均取得日数)を達成しました。また、社員の勤続年数に応じてリフレッシュ休暇を付与しており、取得率は計画的な設定と取得状況の定期的なフォローアップを通じて例年100%となっています。

・育児・介護事由での短時間勤務、フレックスタイム制勤務、在宅勤務制度、時間単位年休、ファミリーサポート休暇(子の看護・家族看護のための休暇)など、各種制度を通じて、社員の柔軟な働き方を実現しています。

仕事と生活の両立支援

当社は、「やりがいのある充実した仕事」と「健康で豊かな生活」の両立の観点から、仕事と育児・介護の両立を支援する制度の整備・拡充を推進しています。次世代法に対する当社の取り組みに対するトップメッセージの発信を行い、男性の育休取得事例を社内報やイントラネットへ掲載して好事例の共有を図っています。男性育休は取得率68%、取得期間は平均50日(いずれも2024年度実績)と、社員に積極的に活用されています。2025年4月より、男性の育児休業取得を促進するため、育児休業期間の一定期間の報酬について、育児休業取得前と同様の水準を維持できるように、報酬制度を見直しました。また、産前産後休業時の報酬については、休業前の報酬水準を全期間通じて維持できるように制度を見直しました。

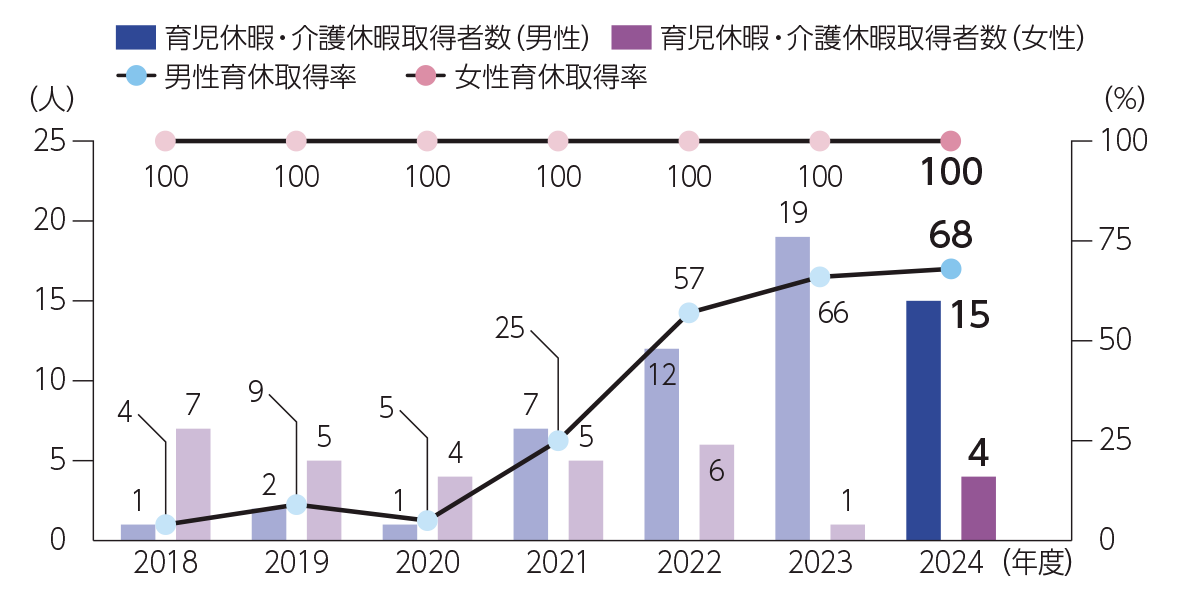

育児休暇・介護休暇の取得者数はグラフの通りですが、このほかにファミリーサポート休暇や年次介護休暇(いずれも有給休暇)も活用されています。それぞれの2024年度の休暇利用者数は156名(ファミリーサポート休暇)、24名(年次介護休暇)となっており、仕事と生活を両立する社員の「柔軟な働き方」を支援しています。

育児休暇・介護休暇取得者および育休取得者

「育児・仕事両立支援金」制度

当社は、子育てをしながら働く社員が、さらに能力を発揮することができる環境を実現するため、2017年4月1日から「育児・仕事両立支援金」制度を導入しました。本制度では、共働きまたはひとり親で、小学校3年生修了前の子を養育する社員に、保育施設や学童施設の利用料など、子育てをしながら働くために要した費用を「育児・仕事両立支援金」として支給します。

くるみんマーク認定取得

「くるみん認定」は、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。当社は、「やりがいのある充実した仕事」と「健康で豊かな生活」の両立の観点から、仕事と育児・介護の両立を支援する制度の整備・充実を推進しています。当社の両立支援に対する考え方や取り組みをトップメッセージとして発信することで社内への浸透を図ってきました。また、子育てをしながら働く社員が、さらに能力を発揮できる環境を実現するため、育児・介護事由を含めた在宅勤務を制度化し、仕事と生活の両立している社員にも活用されています。

在宅勤務制度

社員の業務とライフイベントとの両立支援として、また通勤時間の削減による「健康で豊かな生活」の支援の施策として、2023年4月より在宅勤務制度を導入しました。在宅勤務が可能な業務に従事する社員は、個人の選択により、業務に支障のない範囲で在宅勤務することができます。